上海可以工业上楼吗(下)——产业发展篇

上篇带大家看了珠三角的工业上楼案例,下篇让我们谈谈其因缘及在上海的适用性与差异。

不管从哪个角度看,深圳的工业上楼计划都完全可以用雄心勃勃来形容。每年2000万平方米的新增载体持续5年,5年1个亿的体量相当于再造一个深圳。经济基础决定上层建筑。任何事情,如果能在短期内得到各方支持、迅速铺开推进,说明它一定是符合了大部分人利益的。无论是想回答深圳市的工业上楼何以成功,还是分析上海市为何至今鲜有推进,就必须从背后的产业发展历程、结构,以及各方的利益立场出发,而不是纠结于表面的技术规范。

01

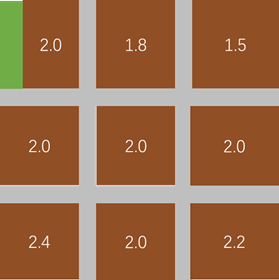

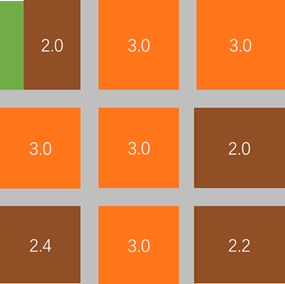

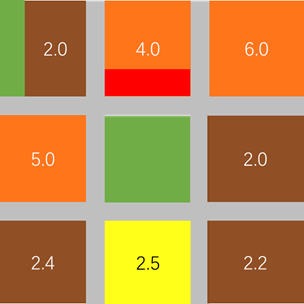

工业上楼在深圳为何如鱼得水与国内其他大城市相比,深圳的产业发迹史显得十分草根。既没有深厚的历史底蕴,也没有国家计划经济的大笔注资,更缺乏本土科研院所支撑,甚至在土地空间上深圳也是极为局促的。在草莽创业的年代,深圳市甚至还来不及将城市中心的土地一次性国有化。所以当完成了第一轮相对低水平的工业化,开始向高端制造业升级的时候,深圳面临的问题是,已有的大量集体经济组织占据了城市内部最为重要的空间资源,通过各种违章搭建就已经把现状容积率至少做到了2.0-3.0,享受了城市化发展的巨大红利,形成了尾大不掉的既得利益。如果不设法从集体经济手中赎买这些土地资源,为制造业继续提供相对廉价可及的载体,那么整个城市的产业也早晚会空心化,流失到附近的东莞、惠州。如何盘活集体土地、继续留住制造业?深圳采取了一种简单粗暴、但直接有效的办法:通过拔高容积率创造出更高的土地预期价值,做大总蛋糕,然后从中切分出一部分用于赎买集体经济的既得利益,基本的操作手法就是1:1的“以房换房、以新换旧”。原有的集体土地上企业将无证破厂房换成了合法新厂房,新进的开发商也要赚钱,于是拆一建二、拆一建三,容积率就这样做到了6.5甚至更高。而深圳制造业的结构特征,也恰好很适合、很需要这类高容积率工业建筑。2022年春节档有一部易烊千玺主演的电影《奇迹·笨小孩》,就从一个侧面十分生动地展示了当年华强北电子信息产业的发展史:从一个小小的技术创新突破为起点,搭建一支不到十人的团队,找一间几百平米的小厂房,搬来几架简简单单的机器,就能开始自己创业。轻量级、低污染、高密度、快周期,本就是这个行业天生的特性。

(图片来自网络)

时间又过去了约20年,像这样充满创新活力的中小企业至今仍是深圳电子信息产业的底层力量。虽然时代在进步,他们所需要的也只是比前辈们略大一些的厂房空间,如果能再提供一些实惠的职工宿舍和商业娱乐配套,那就是锦上添花了。所以,低租金、灵活分割、内部自我配套的工业上楼建筑,完美匹配深圳这批中小制造业企业的需求,它们才是深圳活力的源泉。

02

工业上楼在上海面临哪些阻力回过头来看我们就不难发现,工业上楼之所以在上海没能铺开,技术规范限制也许都是次要的、表面的,核心原因还是在于,缺乏适配的产业需求,也缺乏内在的利益驱动。与深圳满地的城中村不同,上海工业用地的底色属于各级国有企业。国企手里的工业用地不仅面积大,位置好,而且历史成本低。对于国企自身需要保留的生产线而言,集团内部的空间腾挪一下也够用了,费劲去做工业上楼,要面临突破规范、进出物流、环保评审等一连串问题。其次,上楼后的载体如果仍然归国企所有,多数国企除了自身的领域并无招商和开发的能力与经验,或是要与第三方合作,或是要被政府收储。所以,工业上楼对于那些持地的国企而言,多数是个吃力不讨好的事儿,很难提起兴趣。说完供给端,再看看需求端。与普通人的印象有所不同,钢铁石化、航空航天、军工造船、重型装备等重化工业才是上海传统的优势制造业部门。即便到今天,每年的新增工业土地供应,还是要优先满足这些“国之重器”,必须先安排上。而这几个用地大户,恰恰都是不怎么适合上楼的产业。东莞有句宣传语叫“深圳产业外溢的首选地”,这其实从侧面说明,珠三角地区各城市之间的产业布局是相对扁平化的,你做得,我也做得。而在长三角,城市之间的产业分工呈现出更明显的差序格局:上海市作为地区龙头,在制造业领域更多承担了前端研发、后端集成总装的功能,将产业链中间环节——可能也是中小企业更集中、更适合“上楼”的部分——配置给了长三角其他城市。如今留在上海真正可以上楼的中小制造业企业有没有呢?肯定是有的。只不过,过去来看,它们中有一部分是上一轮“五违四必”清理的对象。现今提工业上楼,必然也不是指那些零敲碎打的小加工业。

03

“得意忘言”——工业上楼值得上海借鉴的精神内核分析到这里,想必读者应该心中有自己的答案。上海对于工业上楼并没有像深圳那样十分急切的、非如此不可的理由。

那基于上海与深圳之间的城市差异,难道说,上海真的不适合工业上楼吗?

并不。

上海确实没有必要抄袭深圳那种激进的上楼刺激政策,但是在城市更新理念层面,绝对有许多值得向深圳学习的地方。这里首要的问题还是产业需求的适配性。前面尽管提到过上海本地制造业特征似乎不那么适合“上楼”,但在上海重点培育的先进制造业目录中,如半导体、生物医药等行业显然是有“上楼”潜力的。

此外,除了一般意义上的“工业上楼”,“研发上楼”、“物流上楼”等同样可以在上海推广。

一句话概括——上海需要借鉴的是局部高强度混合开发的理念。这里就拿漕河泾园区做例子。作为一个创始于80年代的骨灰级国际高科技园区,漕河泾虽然已经经历过几轮局部城市更新,但从整体上看仍然散发着那个年代独有的气质——一个街坊通常被几家“大单位”分割占据,形成相对独立的街坊院落,内向自成一体,从外部角度看则缺乏公共空间与服务配套。每一处地块的实际开发强度(容积率)都不算太高,平均2.0左右放在中心城区甚至显得有点低,但上下班高峰,路上照样堵得你怀疑人生。

园区要开展城市更新就必然需要一定的增量容积率,才能摆平既有的利益主体。如果平铺直叙、撒胡椒一样给每一块主体增加一点,貌似公平,但从结果看,显然并不能解决公共空间匮乏之类的老问题,而且只会使得交通拥堵日益加剧。

如果切换思路,放宽单块地的强度限制(譬如5.0-6.0),并且将增量容积进一步集中,在确保更新增量的同时腾出一部分用地用于绿化、道路、公共公益设施,或者用于建设定向的租赁房。这样,以局部的高强度开发换取整体上的空间开敞与配套完善,不仅更有助于园区品质的提升,同时通过就地职住平衡消化了部分通勤需求,至少可以保证交通情况不进一步恶化。

当然这样带来的衍生问题,就是不同地块原权利人之间的利益如何平衡。总不能说,一边张三的土地被征收做绿地,另一边李四的土地翻新盖高楼。

其实,《上海市城市更新条例》中设计的“区域更新”政策很大程度上就是针对此类大区域更新中的利益平衡问题而设计的。通过统筹主体这个平台,让现有权利人潜在的“城市更新发展权”可以得到相对公平的表达与实现。

不过区域更新还在探索阶段,何时能够在产业园区铺开,还需要各方共同努力。更多研究内容,请关注城市测量师行四个中心。